PRESSEKRITIKEN

Hamburger Abendblatt

Unbedingt empfehlenswert, dass Tibet-Roadmovie "Die

roten Drachen und das Dach der Welt"

NDR Fernsehen, Kulturjournal

Bedrückende Innenansichten aus Tibet - Der Film "Die Roten

Drachen und das Dach der Welt"

Dieser Film kommt gerade zur richtigen Zeit in die deutschen Kinos.

In "Die Roten Drachen und das Dach der Welt" dokumentieren

zwei deutsche Filmemacher ihre Reise nach Tibet. Sie liefern

Innenansichten aus einem Land, das unerbittlich von den Chinesen

beherrscht wird - lange bevor die jüngste Welle von Gewalt in Tibet

ausbrach. Die beiden haben mit der Kamera festgehalten, wie sie

verborgen unter einer Plastikplane an chinesischen Militärposten

vorbei geschmuggelt werden, über steile Bergpässe zu versteckten

Klöstern wandern und wie die traditionelle Kultur der Tibeter

langsam aus dem Alltag verschwindet.

Badische Zeitung

Tibet auf dem Weg zum Touristenspektakel

Doku: Der Film „Die roten Drachen und das Dach der Welt“ des

Freiburgers Marco Keller

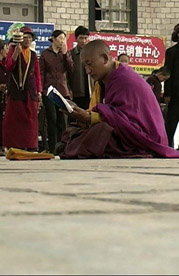

Ein Mädchen in bunten Gewändern steht auf einem öffentlichen

Platz und tanzt, dass die vielen langen Flechtzöpfe fliegen. Ein

buddhistischer Mönch in weinroter Robe hockt mitten im Fußgängergewusel

auf dem Boden und betet, eine Frau vollzieht rituelle

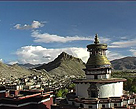

Niederwerfungen. Und vor dem Potala-Palast geht die Sonne auf und

taucht die imposanten Mauern in zartes Licht. Na klar, wir sind in

Lhasa, Tibet. Bilder wie diese flimmern dieser Tage gehäuft über

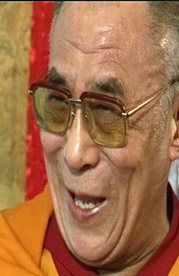

deutsche Bildschirme, weil der Dailai Lama da ist – in Hamburg

und, am Samstag, in Freiburg. Es sind die Klischees vom „Dach der

Welt“, zu denen natürlich auch majestätische Schneeberge gehören

und ein ernst dreinblickendes Knäblein in gelbem Gewand, das als

wichtige Wiedergeburt erkannt wurde.

All diese Bilder zeigt der Dokumentarfilm „Die roten Drachen und

das Dach der Welt“ auch. Aber er bettet sie ein, zeigt sie als

das, was sie sind: Facetten nur aus dem tibetischen Alltag. Und der

ist weit weniger bunt und erhebend als die mystifizierenden

Vorstellungen des Westens vom pittoresken buddhistischen Völkchen,

das sich lächelnd, betend und meditierend unter chinesischer

Besatzung behauptet. Drei Monate lang waren im Herbst 2004 zwei

Freiburger in Tibet unterwegs: Marco Keller (Regie und Kamera),

Lehrbeauftragter für Filmtheorie und Kameraarbeit an der Pädagogischen

Hochschule, und Ronny Pfreundschuh (Drehbuch, Fotodokumentation),

Realschullehrer und Fotograf.

Begleitet wurden sie von einer Freiburger Ethnologiestudentin –

und bald auch von zwei jungen Schweden, die sich mit ihnen auf den

Weg machten, Tibet zu erfahren. Verfallene Klöster zu besuchen,

Alltag zu erleben in Hunderten von Details: Arbeit und Spiritualität,

Essen und Wohnen, eine natur zwischen gnadenlosen Steinwüsten und

glitzerndem Wasser vor grandiosen weißen Gebirgsketten. Menschen

erzählen zu lassen, von Zwangssterilisation und systematischer

Ausrottung der tibetischen Sprache.

Diese Interviews, mit der Videokamera aufgenommen teils unter großen

Vorsichtsmaßnahmen, machen den Film so eindringlich. Fertig

gestellt wurde er erst diese Tage, zum Dalai-Lama-Besuch: die wohl jüngste

detaillierte Dokumentation des tibetischen Dilemmas zwischen

Tradition und chinesischer Moderne. Ein ruhiger, klug geschnittener

Film, der Emotionen weckt, sie aber nicht schürt und auch Chinesen

zu Wort kommen lässt.

Das Roadmovie im klapprigen Geländewagen führt von Nord nach Süd,

von Golmud in der chinesischen Provinz Qinghai hinein ins so

genannte Autonome Gebiet Tibet mit der Hauptstadt Lhasa und über

den Himalaya nach Nepal. „Wir kamen wie die Chinesen und gingen

wie die Flüchtlinge“, sagt Marco Keller. Das Thema wird augenfällig

in der damals im Bau befindlichen Bahnlinie von Golmud nach Lhasa,

auf der inzwischen auch deutsche Touristen reisen: China überrollt

Tibet.

Vor allem Lhasa. Nur ein winziger Teil der Hauptstadt ist heute überhaupt

noch rein tibetisch geprägt, der Rest sieht aus wie chinesische Städte

auch, mit Shoping Malls, Prachtstraßen, Plätzen. Und auf so einem

tanzt das kleine Mädchen mit den fliegenden Zöpfen. Neben ihr, und

auch das nimmt die Kamera in den Blick, dreht sich ein Betrunkener

mit Schnapsflasche. Touristenbelustigungen, alle beide.

Gabriele Schröder in ihrer Kritik in der Badischen Zeitung vom

27.07.07, zur Filmfassung 2007

MAINPOST

Unzensierte Bilder aus Tibet

Der Film „Die roten Drachen und

das Dach der Welt“ wurde am Samstag, dem Welttag der

Pressefreiheit, an dem China als „größtes Gefängnis für

Journalisten“ bezeichnet wurde, im Cinemaxx erstmals aufgeführt.

Marco Keller und Ronny Pfreundschuh,

die bei der Würzburger Premiere anwesend waren, hatten den Film

ohne jegliche Genehmigung in China gedreht – hätten sie nach

einer Erlaubnis gefragt, wäre der Film nie entstanden. Einige

Monate waren sie vor 2006 dort unterwegs, genauere Angaben dazu

machen sie nicht, um ihre Helfer in Tibet nicht zu gefährden. Der

Zeitpunkt der Veröffentlichung ist jedoch nicht zufällig gewählt:

„Momentan geht es der chinesischen Regierung darum, im Westen

ihr Gesicht zu wahren, während sie in Tibet Demonstrationen

niederknüppeln. Es besteht die Gefahr, dass das bei den

Olympischen Spielen und danach schnell wieder vergessen wird“,

so Ronny Pfreundschuh.

Die beiden Filmemacher stammen aus

Tauberbischofsheim, trafen sich in Freiburg wieder und

beschlossen, das Projekt zu wagen. Marco Keller hatte vorher schon

in anderen Teilen der Welt gefilmt, Ronny Pfreundschuh hatte sich

schon länger mit dem Thema Tibet auseinandergesetzt. Sie reisten

als Touristen nach China, schlugen sich per Bahn nach Tibet durch,

schlossen sich immer wieder anderen Reisegruppen an, um nicht

aufzufallen. Sie ließen sich unter Planen auf einem Pickup an

bewaffneten Polizeiposten vorbei schmuggeln und übernachteten auf

über 5000 Metern Höhe bei Gewitter und Regen in Zelten.

Die Cinemaxx-Premiere moderierte

Dr. Eva Kuczewski-Anderson an, die Sprecherin der Tibet-Initiative

Würzburg, die die beiden bei diesem Film unterstützt hatte und

im Foyer des Kinos gemeinsam mit Amnesty International über die

zahlreichen Verletzungen der Menschenrechte in China aufklärte.

Die fast 200 Zuschauer sahen

anschließend teilweise unkommentierte Bilder, die für sich

selbst sprachen, Interviews mit Tibetern in ihrem Land und im Exil

in Nepal, mit Chinesen, mit dem Zuständigen für das UN-Flüchtlingslager

für Tibeter in Kathmandu und gar mit dem Dalai Lama – nach

langem Hin und Her kam das in Deutschland zustande, eine Ehre für

die Filmemacher.

Bizarr wirkten die chinesischen

Touristinnen vor einem tibetischen Kloster, die sich vor der

Attraktion fotografieren ließen, während eine gläubige

Tibeterin auf Knien darauf zurutscht oder die gläsernen Häuserfassaden

chinesischer Großstädte neben dem Potala-Palast in Lhasa.

Schrecklich die Bilder eines rumänischen Kamerateams, die

filmten, wie eine Gruppe Tibeter über den Himalaya nach Nepal flüchtet

und eine 17-jährige Nonne von chinesischen Grenzpolizisten

erschossen wird – die einzige Szene, die Keller und Pfrundschuh

nicht selbst drehten.

Am Ende mussten sich die beiden

zahlreichen Fragen der Zuschauer stellen. Ähnlich unzensierte

Bilder aus der Region dürften so bald kaum mehr irgendwo zu sehen

sein.

Beate Spinrath

Brennpunkt Tibet

Unter den zahlreichen Filmen, die es über

Tibet inzwischen gibt, ist zwei jungen Freiburger Filmemachern etwas

ganz Besonderes gelungen: Sie haben sich heimlich und ohne

Drehgenehmigung durch China und Tibet bewegt und zeichnen dabei ein

Bild des Landes, das dokumentiert, wie China Tibet sehen möchte,

und wie die Realität hinter den äußeren Erscheinungsformen

aussieht. Menschen, die sich vor Tempeln und Statuen niederwerfen

und dabei glücklich versunken wirken, könnten der Beweis für

praktizierte Religionsfreiheit sein, doch die Filmemacher schauen näher

hin und decken Widersprüche auf. In unaufdringlichen Gesprächen,

aber auch in eindrucksvollen Bildern vom Ausmaß der Sinisierung

unter der chinesischen Dominanz in allen gesellschaftlichen

Bereichen, wird Tibet realistisch nahe gebracht, ohne dass der Film

jemals Gefahr läuft, ins Agitatorisch-Plakative abzugleiten. Es ist

ein sensibler Film, bei dem sich die Autoren zurückhalten und die

Menschen zu Wort kommen lassen; Tibeter wie Chinesen.

Klemens Ludwig

KINOZEIT

Ein filmischer Reisebericht aus Tibet

Seit den Aufständen der vergangenen Monate ist Tibet wieder

einmal ins Zentrum des Interesses der Weltöffentlichkeit gerückt.

Es kommt zu Appellen, Beschlüssen, Resolutionen, zu Aufrufen, die

letzten Endes doch nichts bringen werden, da sie – wie stets –

mit dem Hinweis auf die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu

China, meist nur Absichtserklärungen sind. Wie es im Innern Tibtes

aussieht, weiß niemand, da alle ausländischen Journalisten während

der Unruhen ausgewiesen wurden. Trotzdem: Das Interesse an dem Land,

das auch das Dach der Welt genannt wird, ist riesig, politisches

Bewusstsein mischt sich mit Phantasien, mit Glorifizierungen, mit Träumen

von spiritueller Klarheit, die in unserer westlich geprägten Welt

nicht mehr erlebbar ist.

Die beiden Freiburger Studenten Marco Keller und Ronny Pfreundschuh

waren im Herbst des Jahres 2004 drei Monate lang in Tibet unterwegs

und haben ihre Reise heimlich mit der Kamera dokumentiert – in

einer Zeit also, als die Aufstände der jüngsten Zeit noch in

weiter Ferne lagen. Trotzdem bekommt man einen guten Eindruck davon,

auf welche Weise die Chinesen Einfluss auf Land und Leute nehmen.

Oft sind es Szenerien, die aus dem fahrenden Auto heraus gefilmt

wurden, was einerseits der Illegalität des Films geschuldet sein dürfte,

andererseits den Eindruck eines Road Movies verstärkt. Sie zeigen

Szenen aus dem Alltag der Tibeter, zeigen quasi im Vorübergehen

eine Aktion, mit der die Chinesen bis zum Jahre 2010 Hochchinesisch

zur alleinigen Landessprache machen wollen, sie illustrieren die

Gegensätze zwischen Tradition und eilig vorangetriebener

Industrialisierung und Erschließung des Landes.

Ruhig und bedächtig ist der Film geworden, wie bei einem Puzzle

ergeben sich immer wieder Ausschnitte, die sich erst bei genauerem

Hinsehen zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Wo die Sympathien der

beiden Freiburger liegen, das ist dem Film deutlich anzumerken, auch

wenn sich Marco Keller und Ronny Pfreundschuh mit offenen Statements

merklich zurückhalten. Doch die Bilder eines Flüchtlingslagers in

Katmandu sprechen Bände, ebenso die Allgegenwärtigkeit der

Chinesen im Straßenbild und die Subtilität der Maßnahmen, die den

Anspruch Chinas, Befreier und nicht Besatzer Tibets zu sein,

konterkarieren. Die verschiedenen Interviews, die die meist zufällig

gefundenen Eindrücke ergänzen und vertiefen, entstanden unter größten

Sicherheitsmaßnahmen und werden dort politisch und konkret, wo es

die Bilder nicht sein können. Doch es kommen keineswegs nur Tibeter

zu Wort, sondern auch Chinesen, deren Bild der Lage naturgemäß ein

ganz anderes ist. Sie preisen die Fortschritte, die die Zivilisation

des Landes machen, die von den Tibetern als Gefährdung und Unterdrückungsmaßnahmen

wahrgenommen werden. Auf diese Weise entsteht ein stimmiges Bild der

Lage, das jenseits der aktuellen Entwicklungen das Dilemma

verdeutlicht, in dem sich Tibet befindet.

Gerade deswegen aber ist Die Roten Drachen und das Dach der Welt

ein wichtiges Dokument einer Kultur zwischen Tradition und Moderne,

zwischen Spiritualität und Unterdrückung. Vielen Tibetern bleibt

angesichts der unvereinbaren Widersprüche nur noch der mühsame Weg

ins Exil – ein Weg, den mancher von ihnen nicht überlebt.

Joachim

Kurz

Casablanca

„Wir kamen wie die Chinesen und gingen wie die Flüchtlinge"

- das dokumentarische Roadmovie der beiden Freiburger Marco Keller

und Ronny Pfreundschuh ist nicht nur das hochaktuelle Dokument einer

dreimonatigen Reise im klapprigen Geländewagen durch Tibet von

Norden nach Süden, sondern wurde, dank moderner Kameratechnik,

heimlich und ohne Drehgenehmigung aufgezeichnet.

Kinomatch, Die Publikumsmeinung

Die roten Drachen und das Dach der Welt

Zwei junge Filmemacher reisten ohne Drehgenehmigung durch China und

Tibet. Sie brachten einen Film mit, der Chinesen wie Tibeter zu Wort

kommen lässt und damit die plakative Agitation vermeidet.

Ein spannendes Projekt ist das,

und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Es gibt zwar viele

Filme über Tibet, doch die Tonalität des Dokumentarfilms von Marco

Keller und Ronny Pfreundschuh ist schon einzigartig.

Frankfurter Rundschau

Reisebericht aus Tibet

Mosaiksteine am Wegesrand

Nachdem die Geschichte Tibets unter der chinesischen Okkupation

lange nur in Fachkreisen diskutiert wurde, steht das Thema

mittlerweile weltweit auf der Tagesordnung. Nicht selten gehen dabei

Menschenrechtsfragen und Legendenbildung Hand in Hand: Zum einen,

weil die Abschottungspolitik der chinesischen Behörden der

Spekulation neue Nahrung gibt, zum anderen, weil die Sehnsüchte der

Zivilisationsmüden schon immer gerne ins tibetische Hochland führten.

Aus dem Blickwinkel mancher Esoteriker setzt die chinesische

Spielart des Raubtier-Kapitalismus nur die Verwüstungen der

Kulturrevolution unter anderem Namen fort.

Ein Land auf Augenhöhe

In

Zeiten politischer Zensur kommt einem Reisebericht, wie ihn Marco

Keller und Ronny Pfreundschuh mit "Die roten Drachen und das

Dach der Welt" heimgebracht haben, besondere Bedeutung zu. Natürlich

konnten sich auch die mit touristischen Visa nach Tibet gereisten

Filmemacher nicht frei bewegen, und was sie mit ihrer einfachen

Digitalkamera an Mosaiksteinen aufsammeln, ist allein der Zufälligkeit

ihrer Reiseroute geschuldet. Dennoch sind sie der tibetischen

Wirklichkeit näher als die etablierten Medien: Man sieht die

Attraktionen des Landes auf Augenhöhe, taucht in die ebenso karge

wie schöne Landschaft ein und wohnt bedrückenden Straßenszenen

bei. Sowohl in den spärlichen Erläuterungen wie auch in den Bildern machen die

Filmemacher keinen Hehl aus ihrer Zuneigung zur alten tibetischen

Kultur und beziehen in diesem Sinne politisch Position.

Unbestreitbar stellt die Modernisierung eines rückständigen

Gebiets einen gewalttätigen Eingriff dar - gerade in den Städten

wirken die Tibeter wie Randfiguren einer radikal veränderten

Umgebung.

Wie in Nordamerika

In einem Interview abseits der Wanderroute nennt ein Vertreter der

tibetischen Exilregierung die chinesische Zugverbindung nach Lhasa

in einem Atemzug mit der Besiedlung Nordamerikas. Dieser Vergleich

fasst die Bedrohung der traditionellen tibetischen Lebensweise

treffend zusammen und bringt zugleich eine mythologische Komponente

ins Spiel, die je nach Standpunkt einen grausamen Völkermord oder

eine bedeutende Zivilisationsleistung zum Inhalt hat. Zwischen

diesen Polen bewegt sich auch die gegenwärtige Kontroverse zur

Tibet-Frage. Keller und Pfreundschuh versuchen zumindest, die

Entfernung zwischen ihnen auszumessen.

Michael Kohler

Zeitung Bamberg

Geht über der Altstadt von Lhasa die Sonne auf, um den

Potala-Palast in ein zartes Licht zu tauchen, dann entspricht das

sicher Klischees, die viele mit der Heimat des Dalai Lama verbinden.

Auch der Dokumentarfilm „Die roten Drachen und das Dach der

Welt“ transportiert solche Bilder, die den Zauber Tibets zeigen,

dazwischen bringt er den Kinobesuchern aber auch andere Facetten aus

dem tibetischen Alltag nahe, „der weniger bunt und erhebend ist

als die mystifizierenden Vorstellungen des Westens von

friedliebenden Mönchen“, wie die Filmemacher Marco Keller und

Ronny Pfreundschuh erfahren mussten. Jetzt nutzten sie die besondere

Aufmerksamkeit über die Olympischen Spiele, um sich mit ihrem Film

für Veränderungen stark zu machen. Ein Porträt, das den Alltag in

einem mehr und mehr von Chinesen dominierten Land zeigt, schwebte

den beiden vor. Wobei Keller und Pfreundschuh neben Tibetern auch

Chinesen zu Wort kommen lassen.

Am Ende zeigten sich viele Kritiker von der Dokumentation mehr als

angetan. Das Hamburger Abendblatt schwärmte „unbedingte

empfehlenswert“. Unbedingt empfehlenswert ist somit auch ein

Kinobesuch, bei dem alle Interessierten mehr über die Enstehung des

Films erfahren können. Am Samstag besuchen Keller und Pfreundschuh

ab 19 Uhr das Lichtspiel.

Petra Mayer

Filmdienst

Nachdem die Geschichte Tibets unter der chinesischen Okkupation in

den letzten Jahren vornehmlich in Fachkreisen diskutiert wurde, hat

eine Reihe aktueller Ereignisse das Thema dauerhaft auf die

politische Tagesordnung gesetzt. Nicht selten gehen dabei

Menschenrechtsfragen und Legendenbildung Hand in Hand, wie indirekt

auch eine Interviewpassage aus Marco Kellers und Ronny Pfreundschuhs

Dokumentarfilm zeigt: Ein Vertreter der tibetischen Exilregierung

nennt darin die mit enormem Aufwand errichtete chinesische

Zugverbindung ins tibetische Hochland in einem Atemzug mit der

Eroberung des amerikanischen Westens durch europäische Siedler –

und dem daraus resultierenden Untergang der indianischen Kultur.

Dieser historische Vergleich fasst die Bedrohung der traditionellen

tibetischen Lebensweise treffend zusammen und bringt zugleich eine

mythologische Erzählung ins Spiel, die, je nach Standpunkt, einen

grausamen Völkermord oder eine bedeutende Zivilisationsleistung zum

Inhalt hat. Zwischen diesen Polen bewegt sich die gegenwärtige

Kontroverse zur Tibet-Frage, wobei die zu Recht viel gescholtene

Abschottungspolitik der chinesischen Behörden der Spekulation verlässlich

neue Nahrung gibt.

In Zeiten

politischer Zensur kommt einem Reisebericht, wie ihn die Regisseure

aus Tibet heimgebracht haben, besondere Bedeutung zu. Natürlich

konnten sich auch die mit touristischen Visa nach Tibet gereisten

Filmemacher nicht frei bewegen, und was sie mit ihrer einfachen

Digitalkamera an Mosaiksteinen aufsammeln, ist allein der Zufälligkeit

ihrer Reiseroute geschuldet. Dennoch kommen sie der tibetischen

Wirklichkeit näher als die etablierten Medien: Man sieht die

klassischen Attraktionen des Landes aus etwas anderer Perspektive,

taucht in die ebenso karge wie schöne Berglandschaft ein, begegnet

in einem Kleinkind einem wiedergeborenen Lama und wohnt bedrückenden

Straßenszenen mit betrunkenen Arbeitslosen bei. Sowohl in den spärlichen

Erläuterungen als auch in den Bildern machen die Reisenden keinen

Hehl aus ihrer Zuneigung zur tibetischen Kultur und beziehen in

diesem Sinne politisch Position. Unbestreitbar stellt die

Modernisierung eines rückständigen Gebiets einen gewalttätigen

Eingriff dar – vor allem in den Städten wirken die Tibeter wie

Randfiguren einer radikal veränderten Umgebung.

Die

Tibet-Frage wird im Westen auch deswegen so dringlich verhandelt,

weil sich die Sehnsüchte und Fantasien der Zivilisationsmüden

bevorzugt zum Dach der Welt geflüchtet haben: Aus dem esoterischen

Blickwinkel wirkt die chinesische Form des Raubtier-Kapitalismus

wohl nur wenig besser als die Verwüstungen der überwundenen

Kulturrevolution. Keller und Pfreundschuh halten sich hier mit ihrem

Urteil weitgehend zurück, wie sie auch in den Interviews abseits

der Wanderroute, etwa mit dem Dalai Lama, das Dogmatische meiden.

Trotzdem erscheint das Konzept, die Aussagen zufälliger und weniger

zufälliger Reisebekanntschaften zu einem Kommentar zu verknüpfen,

nicht durchweg gelungen. Zu oft werden bekannte Positionen lediglich

in ungelenken Worten wiederholt und historische Zusammenhänge stark

verkürzt wiedergegeben. Am eindrucksvollsten ist der Film, wenn die

Alltagsbilder sprechen. Deren aktueller Nachrichtenwert mag zwar

begrenzt sein, doch öffnen sie die Augen für die nicht nur durch

Zensurmaßnahmen, sondern auch durch hartnäckige Legendenpflege

verborgene tibetische Normalität.

Michael Kohler

CHOICES

Die roten Drachen und das Dach der Welt

Marco Keller nähert sich in seinem Dokumentarfilm Tibet nicht durch

die verträumt romantische, westliche Sicht. Über Pilgerströme

begibt er sich ins Detail, hält den Alltag der Mönche fest,

interviewt Tibeter und Chinesen und reißt die Konflikte an:

Kolonialisierung, Flucht, Exil. Keller betreibt ein Stück weit

Entmystifizierung und zeigt, was heute von Tibet übrig ist.

(he)

Hamburger

Abendblatt

Unterdrücktes Tibet

Dokumentation Marco Kellers und Ronny Pfreundschuhs "Die roten

Drachen" zeigt das Leben auf dem Dach der Welt

Schmucklose Betonwohnhäuser, von Menschen überquellende

Einkaufsstraßen, überall riesige Transparente und ein

Verkehrschaos. Würde über allem nicht die beeindruckende Kulisse

des Potala-Palasts aufragen, könnte man Lhasa für eine normale

chinesische Provinzstadt halten.

Drei Monate lang waren die beiden

Freiburger Marco Keller und Ronny Pfreundschuh im Herbst 2004 in der

Hauptstadt Tibets unterwegs, um den Alltag auf dem Dach der Welt

kennenzulernen. In dieser Woche kommt ihr Film "Die roten

Drachen und das Dach der Welt" gerade zum richtigen Zeitpunkt

ins Kino: Er zeigt Bilder aus einem Land, das einer rasend schnellen

Modernisierung unterzogen wird und in dem sich die Tibeter selbst

nur noch wie eine pittoreske Minderheit vorkommen.

Noch immer vollziehen gläubige

Buddhisten vor Tempeln und Stupas die rituellen Niederwerfungen. Im

Gewühl der Einkaufsstraßen mischen sich ländliche Pilger mit

modern gekleideten Angestellten und jungen Familien. Aber aus

Lautsprechern tönen Ansagen wie "Wir verlangen

Hochchinesisch".

Ein Tibeter erzählt, nur zwei Kinder

pro Familie seien den Einheimischen erlaubt. Zwar dürfen die Klöster

eine begrenzte Zahl von Nonnen und Mönchen aufnehmen, aber sie müssen

sich einer chinesischen "patriotischen Erziehung"

unterwerfen.

Zahlreiche Tibeter versuchen trotz

eines Ausreiseverbots, über die Schneepässe des Himalaja nach

Nepal und weiter nach Indien zu gelangen, um den Dalai Lama zu

besuchen. Ein Weg, auf dem chinesische Militärpatrouillen schon

warten - für etliche Flüchtlinge endet der Versuch tödlich.

Keller und Pfreundschuh filmten ohne

Drehgenehmigung, zum Teil mussten sie die Gesichter ihrer

Interviewpartner ausblenden.

Ihr Film ist kein ausgefeilter,

aufwendig nachbereiteter Dokumentarfilm. Aber er vertieft sehr

anschaulich das Verstän

dnis für die Gegensätze, die derzeit in Tibet aufeinanderprallen

und sicher noch für lange Zeit für politischen Zündstoff sorgen

werden.

Irene

Jung

Mit versteckter Kamera aufgenommene Bilder aus Tibet

Die Macher des Filmes «Die

roten Drachen und das Dach der Welt» berichteten in Nürnberg über

ihre Dreharbeiten

NÜRNBERG - Heimkehr der Bilderschmuggler: Mit der versteckten

Kamera reisten zwei Freiburger durch Tibet, um die Wahrheit über

das Land jenseits von Klischees und Vorurteilen kennenzulernen.

Jetzt stellten sie ihren Film «Die roten Drachen und das Dach der

Welt» im Cinecittà vor.

Spätestens seit dem Ausbruch der Unruhen hat wohl jeder ein Bild

von Tibet im Kopf. Meist ein vages Bild, von orange gekleideten Mönchen

und uniformierten Chinesen, die in karger Landschaft zur

beispielhaften Konfrontation zwischen Spiritualität und

Materialismus anzutreten scheinen.

Wissen, wie Tibet wirklich ist

«Wir wollten wissen, wie Tibet wirklich ist - uns ein eigenes Bild

machen», erklären Marco Keller und Ronny Pfreundschuh, die an der

Freiburger Hochschule für Pädagogik arbeiten. Wann genau sie in

Tibet waren, wollen sie nicht sagen - um ihre oft anonymen

Interviewpartner zu schützen, die Angst vor Gefägnis und Folter

haben.

Es war aber zur Zeit des Baus der Eisenbahn nach Lhasa, als die

beiden Deutschen mit versteckter Kamera und ohne offiziellen Führer

(was inzwischen nicht mehr möglich ist) über China nach Tibet

fuhren.

«Uns war es wichtig, auch China kennenzulernen und mit Chinesen zu

sprechen», meint Pfreundschuh. «Wir wollten keine Schwarz-Weiß-Malerei

machen, denn wir haben in China viel echte Herzlichkeit erlebt!»

Und so nimmt man es den Chinesen im Film auch durchaus ab, dass sie

nicht in diesen unwirtlichen Landstrich mit der dünnen Luft

gekommen sind, um die Tibeter zu ärgern, sondern um hier für das

Wohl des Vaterlandes zu arbeiten und die Situation vor Ort zu

verbessern.

Mönche per Video überwacht

Wir sehen aber auch die andere Seite: Eine Frau, die 15 Jahre im Gefängnis

war, weil sie öffentlich für den Dalai Lama Stellung bezog, eine

chinesische Journalistin, die einem kleinen Jungen vorspricht, was

er in die Kamera sagen soll: «Unser Land braucht eine starke

Verteidigung!». Und man sieht Mönche, die bei ihren rituellen

Diskussionen per Video überwacht werden. Am schockierendsten sind

die Bilder tibetischer Flüchtlinge, die zu Fuß über die

Schneeweiten des Mount Everst laufen, um das Land zu verlassen - und

dann von chinesischen Scharfschützen niedergeschossen werden.

«Wir sagen nicht: So ist Tibet», betont Marco Keller am Ende des

Films. «Aber: das ist Tibet wie wir es gesehen haben.» Am Ende

ihrer Reise sind die beiden Männer überzeugt: «Es muss sich etwas

ändern. Und vielleicht bietet sich durch die Olympischen Spiele die

Chance dazu - wenn die internationale Aufmerksamkeit bleibt und wächst.»

Peter Romir

Hamburger

Abendblatt

Einblicke

Zwei deutsche Filmemacher haben den Alltag in Tibet festgehalten -

eine Reise ins Detail

Ein Land im Griff des roten Drachen

Modernisierungsdrang

und Machtanspruch Chinas drohen die jahrhundertealte Kultur des

Berglandes vollends zu verdrängen. Abendblatt-Autorin Irene Jung über

einen aufschlussreichen Dokumentarfilm und das Tibet von heute.

In dem verwitterten buddhistischen Kloster ist ein Raum besonders

liebevoll hergerichtet: Holzwände in freundlichen Farben, Schonbezüge

auf den Stühlen. Auf einem Sessel thront ein etwa vierjähriges

Kind in quietschgelber Jacke und spielt mit einer kleinen Plüschkatze.

Der Junge gilt als Reinkarnation eines wichtigen Lamas, ist also

schon jetzt ein spiritueller Lehrer. Erstaunt betrachtet das Kind

die Besucher, die aus dem fernen Westen gekommen sind, die Besucher

blicken staunend zurück. Gesagt wird nichts.

Die Szene aus dem Dokumentarfilm "Die roten Drachen und das

Dach der Welt" wirkt wie ein Schlüssel zum Verhältnis des

Westens zu Tibet: Verwundert und mitfühlend ist unser Blick auf

dieses fremdartige Land der Sechstausender. Aber was sich jenseits

der Jurtenromantik im Alltag der Tibeter abspielt, bleibt Ausländern

weitgehend verborgen. Der kleine Lama zum Beispiel lebt im

benachbarten Nepal - in Tibet werden selbst die Reinkarnationen

staatlich kontrolliert.

Mit Rucksäcken und normalen Digital-Filmkameras sind die Freiburger

Filmemacher Ronny Pfreundschuh (28) und Marco Keller (31) durch

Tibet gereist, per Bahn, zu Fuß und in klapprigen Lkw. Sie

befragten Mitreisende, tibetische Pilger, Dorfbewohner und Mönche,

chinesische Touristen und Offizielle - so gut es mithilfe spontaner

Übersetzer ging. Das war Ende 2004, die Unruhen in Tibet Anfang März

2008 haben sie nicht erlebt.

Aber ihre Bilder und Gespräche machen begreifbar, was sich in Tibet

vollzieht: der Zusammenprall eines lange isolierten Berglandes mit

dem ehrgeizigen Modernisierungsdrang eines Global Players; der

Konflikt zwischen Glauben und Rationalismus, zwischen Tradition und

Propaganda.

Zum Beispiel in Lhasa. Zu Füßen des imposanten Potala-Palastes stoßen

die Filmemacher auf eine chinesische Militärmaschine, Teil einer

offiziellen Ausstellung zur "Landesverteidigung". Im

Stadtzentrum quält sich ein Team des chinesischen Staatsfernsehens

gerade mit einer Straßenumfrage zum selben Thema ab. Mangels

begeisterter Antworten wird sogar ein Kind gefragt, ob es nicht

stolz sei auf so viel Sicherheit.

An einer anderen Ecke stehen tibetische Schulkinder aufgereiht vor

einem Spruchband: "Im Jahr 2010 sprechen wir alle

Hochchinesisch!" Wenn Tibeter einkaufen oder bei der Bank etwas

einzahlen, müssen sie chinesisch sprechen, Formulare in tibetischer

Sprache gibt es nicht. Briefe müssen chinesisch beschriftet sein,

sonst werden sie nicht zugestellt.

In mühevoller Nacharbeit ließen Keller und Pfreundschuh Plakate

und Interviews in Deutschland von Chinesen und Tibetern übersetzen.

Und dabei gab es einige Überraschungen. Auf einem Spruchband in

Lhasa stand: "Vergesst nicht, dass wir hier sind, um euch zu überwachen!"

"Wir haben bei unserem chinesischen Übersetzer

nachgefragt", sagt Ronny Pfreundschuh, "es heißt tatsächlich

bewachen und nicht beschützen. Er war selber ganz schockiert. Er

hatte nicht geglaubt, dass ein Spruchband drohend klingen

sollte."

Keller und Pfreundschuh reisten mit der Lhasa-Bahn ins Land, die

Peking seit 2006 mit Tibets Hauptstadt verbindet. Gebaut wurde die

Bahntrasse ausschließlich von chinesischen Arbeitskräften. Heute

verkehren bis zu acht Züge pro Tag in jeder Richtung. Im Sommer

bringen sie Schätzungen zufolge täglich 2000 bis 3000 Immigranten

aus China nach Tibet.

Modernisierungsdrang und Machtanspruch Chinas drohen die

jahrhundertealte Kultur des Berglandes vollends zu verdrängen.

Abendblatt-Autorin Irene Jung über einen aufschlussreichen

Dokumentarfilm und das Tibet von heute.

"Die meisten sind verarmte Glückssucher, die durch Chinas

drastische Urbanisierungspolitik von ihrem Land vertrieben

wurden", schreibt die tibetische Exilregierung in einem Bericht

aus diesem Jahr. "Sie sind entschlossen, jede mögliche Nische

zu besetzen, und verdrängen Tibeter selbst vom kleinen Straßenhandel."

Im

Film zieht Kelsang Gyaltsen von der Exilregierung die Parallele zur

Erschließung Nordamerikas: Auch dort brachte die Eisenbahn Tausende

"Pioniere" in den Wilden Westen, um Land zu besiedeln -

ohne Rücksicht auf die Urbevölkerung und ihre Kultur.

Schon Maos Nachfolger Deng Hsiao Ping war 1987 überzeugt:

"Tibet kann sich nicht allein entwickeln"; man brauche

"eine große Zahl von Han-Genossen", um Know-how nach

Tibet zu bringen und "Tibets Arbeitskräfte zu

trainieren". Heute wird die Ansiedlung von Chinesen gezielt mit

dem "Hukou-System" gefördert. Diese

Registrierungsvorschrift in China soll vor allem die unkontrollierte

Stadtflucht von Bauern eindämmen. Arbeiter und Bauern bekommen überall

in China sofort einen Hukou für tibetische Städte - Tibets Landbevölkerung

hingegen bleibt davon ausgeschlossen, heißt es im Bericht zur

"Lage der Menschenrechte in Tibet" 2003/4. Auf dem

privaten Wohnungsmarkt in den schnell wachsenden Städten gelten

Tibeter vom Lande als Mieter zweiter Klasse, als Habenichtse.

Und die Klöster? Von 6259 Klöstern mit einer halben Million Mönche

und Nonnen, die es noch 1959 in Tibet gab, wurden während der

Kulturrevolution rund 6000 zerstört. Inzwischen hat man einige der

erhaltenen zum Teil aufwendig restauriert, denn sie sind der

Touristenmagnet. Junge Mönche, die im Film unkenntlich bleiben müssen,

erzählen, wie streng diese zugelassenen Klöster kontrolliert

werden.

KP-geführte Komitees regeln die begrenzte Aufnahme von Mönchen und

Nonnen, die Klosterfinanzen und sogar, welche Feste gefeiert werden

dürfen. Novizen müssen sich einer "patriotischen

Erziehung" unterwerfen. Dazu gehört die Abkehr von der

"Verehrung des Dalai Lama", stattdessen "Liebe zum

großen Mutterland". Beides ist mit dem Anspruch innerer

Befreiung, der Kernidee auch des lamaistischen Buddhismus, nicht

vereinbar.

Gegenüber den sensibel montierten O-Tönen im Film wirkt die

chinesische Propaganda wie eine bunte Lärmkulisse. Sie soll vor

allem die große Mehrheit der Han-Chinesen davon überzeugen, dass

in der armen Westprovinz viel Gutes getan wird. Und auf den ersten

Blick stimmt das ja auch.

China argumentiert, dass es Tibet 1959 aus "mittelalterlicher

feudaler Sklaverei" befreit habe. Richtig ist, dass es in Tibet

in den 50er-Jahren kein weltliches öffentliches Bildungssystem für

die breite Bevölkerung gab. Die medizinische Versorgung beschränkte

sich auf traditionelle Heilmethoden.

Aber

jeder Fortschritt hat zwei Versionen.

Nach

offiziellen chinesischen Angaben gibt es heute in Tibet 4360 Schulen

aller Grade, darunter 4250 Primar- und vier Hochschulen. Allerdings

können die Schulgebühren pro Jahr mehrere Monatsgehälter

betragen. Tibetische Flüchtlingskinder berichten von einer hohen

Abbrecherquote und von Benachteiligung gegenüber chinesischen

Mitschülern. Zahlen über tibetische Absolventen sind nicht verfügbar.

Offiziell gab es Ende 2006 in Tibet 903 Gesundheitseinrichtungen,

darunter 763 Krankenhäuser und Sanitätsstationen. Allerdings: Die

Behandlung ist nicht kostenlos. Wer nicht genug Geld hat, werde

abgewiesen, berichten Tibeter. Viele Erwachsene haben noch nie im

Leben einen Arzt gesehen.

Die Säuglingssterblichkeit in Tibet sank nach offiziellen Angaben

seit 1959 von damals 430 auf heute 24,3 pro tausend Geburten.

Erstaunlich: Diese Zahl entspricht dem Landesdurchschnitt. Ärzte

und Expertenkommissionen, die Tibet besuchen durften, halten sie für

völlig unglaubhaft in einem Land, in dem mehr als 80 Prozent der

Einwohner als Nomaden oder auf Dörfern in entlegenen

Hochgebirgsregionen leben. Sie berichten im Gegenteil von einer

erschreckend hohen Mütter- und Säuglingssterblichkeit und einer

Zunahme von Tuberkulose.

Stolz teilt Peking mit, dass es in Tibet jetzt auch eine Renten-,

Kranken- und Berufsunfallversicherung sowie den Mutterschutz eingeführt

hat. Es gibt aber keinerlei Angaben, ob und wie viele ländliche

Tibeter davon profitieren.

Modernisierungsdrang und Machtanspruch Chinas drohen die

jahrhundertealte Kultur des Berglandes vollends zu verdrängen.

Abendblatt-Autorin Irene Jung über einen aufschlussreichen

Dokumentarfilm und das Tibet von heute.

Trotz aller "Modernisierungs"-Kampagnen ist der gewünschte

Erfolg bisher auch ausgeblieben. Nach dem "China Human

Development Report 2005" der Uno, an dem chinesische Experten

mitarbeiteten, ist Tibet heute noch das Schlusslicht aller Provinzen

in Sachen Gesundheit, Bildung und sozialer Sicherung. Die

Lebenserwartung der Tibeter, mit 65 Jahren die niedrigste in China,

liegt zehn Jahre unter der in anderen ländlichen Regionen. Die

Analphabetenrate ist mit 47 Prozent (Frauen: über 60 Prozent)

landesweit die höchste. Und die offiziellen

Arbeitsbeschaffungsprogramme zielen nicht auf Tibeter, sondern auf

qualifizierte Verwaltungskräfte und Hochschulabolventen - Chinesen.

"Die

roten Drachen und das Dach der Welt" läuft im Hamburger

Abaton-Kino.

Irene

Jung,

erschienen am 19. Mai 2008

|

|

Vor dem Potala Palast in Lhasa weht die chinesische Flagge |

|